2021-01-07 作者: ym 分類: 02-職涯相關、04-薪酬 派遣派遣,我們常常聽到這個工作是派遣的喔。更常聽到:派遣工作不好、蛤~為什麼你要做派遣、不要做派遣的工作等等等,幾乎都是負面的評價,那麼派遣工作真的不好嗎?這篇就與大家來聊聊我們所知道的派遣工作。 什麼是派遣 簡單來說,派遣就是「不在投保公司的工作場所工作」,通常勞健保會投保在派遣公司,而工作地點會是在要派單位。例如小明被A派遣公司錄用派遣到B公司,那麼小明的勞健保會投保在A派遣公司,但工作地點會是在B公司,薪資也會由A派遣公司做發放而不是B公司。 派遣可以分成公部門與私部門派遣,兩者相較之下:私部門派遣較多為作業員(藍領階級),而公部門派遣比較多會是行政作業(白領階級)為主。 私部門派遣最常見的就是作業員的派遣,由於需求人數較多,公司通常都會委任派遣公司協助找人,然後派遣過去。但有些公司會用「代招」的方式請派遣公司找人,「代招」指的是由派遣公司協助找人,然後由公司面試後錄取到公司內部,投保單位為公司。 私部門派遣是有機會在未來轉為公司內部正職的,但這個要看公司內部的安排與規劃,並非每間公司都可以。 公部門派遣通常都會在每年年底時由政府機關發起標案,讓各間派遣公司進行投標、評選,通常以每年年初作為起始日期。政府機關的派遣主要會因為業務過於繁忙,既有公務員的員額無法完全處理,就會採用標案外包的方式,由派遣公司派員協助處理。投保單位及薪資發放皆為派遣公司,工作地點為該案之政府機關。 公部門要轉正有兩個方式: 1.考取正式公務員資格 2.成為約聘人員 (約聘人員是由政府機關自行聘僱的一個職缺,與派遣不同。) 派遣到底是「定期契約」還是「不定期契約」 我在【粉絲求籤】關於定期契約的簽訂條件一文中有提及,定期契約需符合四點才能簽訂: 臨時性:無法預期之非繼續性工作,且工作時間為六個月以內。 短期性:預期於六個月內完成之非繼續性工作。 季節性:由於原料、材料來源或市場銷售會受到季節性因素影響的非繼續性工作,且工作期間在9個月以內者。 特殊性:可在特定期間完成的非繼續性工作。但如果所需工作期間超過1年,應經主管機關核備。 且在立法院107年8月由邱垂發先生所撰寫的文章「政府機關勞動派遣歸零政策相關法制問題研析」中提到: 「司法實務認為派遣勞動契約乃適法之不定期勞動契約」 (https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=172151) 由於派遣公司與派遣勞工間成立之勞雇關係,不同於傳統勞雇關係。在現行法律未完備明定勞動派遣規範下,如何適用現行法制?就此,司法實務認為勞動派遣之勞動契約,乃依民法第484條規定,係僱用人於得受僱人同意後,得將其勞務請求權利讓與第三人之適法契約(臺灣高等法院94勞上易字第6號民事判決參照);且派遣公司與派遣勞工間之勞動契約,依該事業單位之業務性質與營運而言,具有持續性之需要者,並非只有臨時性、短期性、季節性之一時性需要或基於特定目的始有需要,則符合勞動基準法(以下簡稱「勞基法」)第9條所稱之不定期勞動契約所需具備之「繼續性工作」之要件,為不定期勞動契約(最高法院104年度台上字第420號民事裁判參照)。 因此,派遣工作除非符合定期契約簽訂的四點規定外,其餘應屬「不定期契約」。 派遣的薪資到底是怎麼計算的? 很多人有個迷思「派遣工作的薪資低就是因為其中一部份的薪資都被派遣公司抽走了。」 這個迷思不可以說完全錯誤,只能說部分錯誤。 先來談談私部門的部分,私部門派遣工的薪資,原則上就我所知有兩種: 1.薪資、保險費用與服務費分開計算 無論是時薪或月薪人員,該員薪資會由要派公司提出人員薪資給派遣公司,派遣公司必須依該薪資發放給員工,不得從中扣除不必要之費用,而服務費則由公司另外付給派遣公司。 這種情況下,原則上就不會存在薪資被派遣公司抽走的問題。 2.薪資、保險費用與服務費合併計算 就我所知,這種比較多使用在時薪人員的部分,要派公司會開一定的金額給派遣公司,時薪由派遣公司決定,派遣公司所開給人員的時薪與要派公司開出的金額扣除掉保險費用,中間的差額就會成為派遣公司的服務費。 例如,B公司開出$250/H的條件,A派遣公司以$170/H找到人,則($250-$170) * 每日工作時數 – $53(保險費) 就會成為派遣公司的利潤。 通常這種模式就比較容易產生大家所說的「一部分的薪資被派遣公司抽走」的情況發生。 公部門的部分原則上薪資都是固定的,通常在標案說明書上就會明列在上面! 在這樣的情況下,就不會有薪資被派遣公司抽走的情況發生。且公部門派遣的好處在於原則上工作表現不要差,該案在新年度有持續。就算換派遣公司承攬,也都會以原派駐人員留任為主,較少出現換了派遣公司就整批換掉的情況發生! 關於派遣的福利? 大多數的人認為「派遣」就「沒有福利」,這個想法不完全正確。我們一樣分成公部門與私部門來探討。 首先來說說私部門。私部門比較容易發生沒有福利這件事情,或福利劣於一般正職員工。原因就在於一般而言,私部門在與派遣公司簽訂合作契約的時候,通常不會將員工福利這一塊放入,導致於這樣的私部門派遣員工就會沒有福利。然而也有部分公司雖然是使用派遣,但福利還是比照正職員工發放,這樣的派遣工作原則上流動率相對就會降低很多。 而公部門來說,會牽扯到標案用何種方式招標而有不同。 如果是以「底價標」的方式招標,由於這種招標方式是以價格較低者獲得標案,因此通常派遣公司都不會將福利項目放入,也就造成「沒有福利」的狀況發生。 但如果是「有利標」的方式招標,這種類型的標案不是以價格決定得標廠商,而是以整體計畫完整性來決定,絕大多數這樣的標案,「福利項目」都會是審查的一大重點,甚至有些標案在招標規定上就會連同福利包含年終獎金一同規劃進去,在這樣的情況下,通常採有利標的公部門標案,都會有福利,只是就看派遣公司如何規劃其內容。 在福利的部分,無論是否為派遣工作,建議大家在面試的時候先問清楚,避免在可以領三節、生日及年終時,有所失望。 派遣職缺結束後,到底算不算被資遣 前面有說到,派遣原則上不屬於「定期契約」,因此在派遣職缺結束後,派遣公司只有兩種方式可以處理員工: 1.依照相關法規規定,進行資遣。 2.將員工轉派至其他工作上。 如果是依照相關法規進行資遣的話,員工就可以領到資遣費,並且可以拿到「非自願離職」去申請失業給付。但如果是以將員工轉派至其他工作上,這個相對起來就會複雜許多。 首先,轉派必須符合勞動基準法第10-1條(調動五原則): 雇主調動勞工工作,不得違反勞動契約之約定,並應符合下列原則: 1.基於企業經營上所必須,且不得有不當動機及目的。但法律另有規定 者,從其規定。 2.對勞工之工資及其他勞動條件,未作不利之變更。 3.調動後工作為勞工體能及技術可勝任。 4.調動工作地點過遠,雇主應予以必要之協助。 5.考量勞工及其家庭之生活利益。 如果不符合調動五原則,派遣公司執意要調動,這樣員工就可以主張依勞動基準法第14-6條「 雇主違反勞動契約或勞工法令,致有損害勞工權益之虞者。」得不經預告終止契約,並要求資遣費並開立非自願離職。 倘若公司有符合調動五原則,但員工拒絕調動,派遣公司就可視為拒絕提供勞務,得以解除勞雇關係。這樣子的情況下就不屬於資遣了! 對於派遣,您有什麼問題想問或想法,歡迎留言告訴我們。 或者也可以到我們的Facebook粉絲團與我們互動~ https://www.facebook.com/HRin715/

原文連結: https://hrin715.tw/%E6%88%91%E5%80%91%E4%BE%86%E8%81%8A%E8%81%8A%E5%B0%8D%E6%96%BC%E6%B4%BE%E9%81%A3%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E8%BF%B7%E6%80%9D/?doing_wp_cron=1753132070.3428399562835693359375

足跡。 互联网是一个巨大无比的垃圾场,假的比真的多數倍,请学会从中提取营养,否则您也只是在吃着垃圾畸形成长! 爱自己,从思想做起;抵制不良信息,从行动开始! 如您喜歡,請留言鼓勵,謝謝! 好話要溫柔的說。不教而成謂之虐。 物質層面,簡單一點,人就快樂,人際、身心健康層面,努力鑽研,馬虎不得。冷靜、耐心、沈穩、謹慎、智慧(靈巧)

2025年7月21日 星期一

我們來聊聊對於派遣公司的迷思

2025年7月20日 星期日

下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨

目錄

前言

第一章 何謂下流老人

究竟何謂下流老人

下流老人的具體指標

1.收入極低

2.沒有足夠的存款

3.沒有可以依賴的人(社會性孤立)

下流老人的問題在哪裡?

〈負面影響I〉 父母世代和子女世代一同崩垮

〈負面影響II〉價值觀的崩解

〈負面影響III〉 年輕世代的消費低迷

〈負面影響IV〉 加速少子化

下流老人的社會性問題――總結

第二章 下流老人的現實狀態

生活窮困者的現狀

異口同聲說:「沒想到」

〈個案1〉就算到餐飲店工作,也只能以野草充飢的加藤先生(假名)

辭掉正式員工的工作,開始照顧父母

「沒想到年金這麼少」

〈個案2〉照顧憂鬱症女兒的永田先生(假名) 夫妻

「只靠年金來維繫生命」

就算自己一帆風順,但自己以外的事情全在「料想之外」

〈個案3〉一直擔任事務員的山口先生 (假名)

「三千萬日圓一轉眼就消失了。」

〈個案4〉在鄉下銀行工作的藤原先生(假名)

銀行員、大企業的員工也不例外

觀察幾項有關下流老人的統計

勞動所得只占所有收入的兩成

即使提供援助,下流老人依然沒有減少

第三章 所有人都可能變成下流老人――從「普通」轉變為「下流」的典型模式――

從「普通」淪落至「下流」的幾個模式

【現狀篇】

〈模式1〉因為疾病或意外而支付高額醫療費

人生「高齡期」的延長

〈模式2〉無法入住高齡者照護設施

驚人的老後貧富差距

沒有錢就於法接受像樣的照護

〈模式3〉子女因為工作貧窮(年收入兩百萬日圓以下)或身為繭居族而依靠父母

子女到「黑心企業」任職

老家變成「沒有柵欄的監獄」

〈模式4〉不斷增加的熟年離婚

熟年離婚的盲點

如果丈夫一味埋首工作,太太一定會跑掉

〈模式5〉罹患失智症,身邊也沒有可依賴的家人

失智症+一人獨居+惡質業者→下流老人

專欄1:當錢都用光時,延命裝置的開關

【不久的未來篇】

「總計一億人的老後崩壞」時代

能夠拿到的年金可能變少

若年收入在四百萬日圓以下,下流化的風險很高

(「總計一億名下流老人」的時代終於來到)

巨大貧富差距所造成的現象

過去和現在的四百萬日圓,價值完全不同

四成的家庭幾乎都沒有老後的生活資金!?

非正式雇用會直接造成下流化

非正職者的收入,只有正職者的三分之一!?

未婚率的升高,會讓未來的獨居老人變多

專欄2:被父母留下的房產殺害!?(空屋問題)

想脫手也不得其法的「不良資產」

第四章 被「努力論」、「責任在己論」謀殺的那一天

被棄之不顧的下流老人

因為無法努力而一無所成,就應該死嗎?

英國的恐怖「窮困者收容所法」

救濟下流老人是在浪費稅收嗎?

如果無法掌握整體樣貌,下流老人就會遭到歧視,且無人伸出援手

默默死去的下流老人

不被告知就無法伸出援手的制度設計

絕對貧窮和相對貧窮的差異

在生活保護攻擊中看到的,不容許「任性」的社會

責任在己論的矛盾與危險

沒有任何人是「真正」應該拯救的

第五章 制度疲乏與束手無策造成的下流老人――依賴個人的政府――

〈1. 收入面的不完善〉以家人扶持為前提的年金制度的崩壞

〈2. 存款.資產面的不足〉下跌的薪水和上漲的物價

〈3 醫療的不足〉「醫療難民」造成孤獨死

〈4. 介護保險的不足〉無法拯救下流老人的福利制度和照護經理人

〈5. 住宅的不足〉失去住居的高齡者

〈6.關聯性.連結架構的不足〉援手無法觸及

〈7. 生活保護的不足〉被國家操縱的貧窮定義

〈8. 勞動.就職支援的不足〉如果沒有工作到臨死前,就無法活下去!?

〈從八個角度進行制度批判〉總結

專欄3:吸取下流老人鮮血的「貧困產業」

在下流老人周圍暗中活動的貧困產業

製造大量下流老人的「免費廉價住居」

第六章 可以自己打造的自我防衛政策--如何才能迎接平穩安泰的老後生活--

【對策篇】

〈知識問題〉正確了解生活保護

〇申請生活保護費的流程

〇保護費的支付金額與內容

〇接受保護的條件

〈意識問題〉何謂社會保障制度?

〈醫療問題〉趁早為疾病和照護做準備

〈心態問題〉首先要捨棄自尊

【預防篇】

〈金錢問題〉應該存多少錢?

〈心理問題〉積極參與地區社會的活動

〈住居問題〉應該參加地區的NPO活動

〈緊急時刻的問題〉事先培養「受援力」

幸福下流老人的共通點

第七章 如何預防總計一億人的老後崩壞

下流老人是國家或社會造成的

什麼是解決日本貧窮問題的對策?

讓制度簡明易懂,容易接受

要將生活保護保險化嗎!?

維持部分生活的生活保護

消弭住居窮困

讓未來再也沒有下流老人―介入年輕人的窮困

下流老人的問題還有希望――對貧窮.貧富不均和不平等的修正

人類生活的社會系統是由我們打造的

結語

https://www.books.com.tw/products/0010957590?srsltid=AfmBOorkJPpkLWwMpMuVHBffb98f7qp0dBDZlXT7fQ1IgwRnnu0X6LyB

2025年7月19日 星期六

〈去帝國:亞洲作為方法〉

作者: 陳光興

新功能介紹

出版社:行人

新功能介紹

出版日期:2006/10/01

語言:繁體中文

內容簡介

推薦詞:

創新且有深度的「研究工程」…「去殖民」論述的重要大作。-----Stuart Hall(前英國Open University社會學教授,文化理論學家)

在本世紀,亞洲「作為思想的現代」與「作為歷史的現代」開始了交錯。本書正是這交錯中迸發出的火花。-----溝口雄三(前日本東京大學教授)

無所畏懼而且不失嚴謹…陳教授的作品總是勇於處理當代最具挑戰性的評論,同時大膽地提出建議。-----Meaghan Morris(嶺南大學文化研究系教授)

東亞地區文化研究的里程碑。-----汪暉,中國社科院文學所研究員(《讀書》雜誌執行主編)

這本書是真正身為亞洲人的國際社會主義者,所播種的新亞洲理念種子,也是值得我們呵護的知性資產。 -----白永瑞(韓國延世大學人文學院歷史系教授)

處居於冷戰另一方的中國大陸的視角看,此書不僅對我們理解、進入東亞冷戰對方的歷史、現實有根本性幫助,而且對我們重新意識、評估自身的歷史和現實亦有重要意義。-----賀照田,中國社會科學院文學所副研究員

這是一本作者以其不安的心靈,深刻的自覺,苦心孤詣,尋求真正解放之道的困思之作。作者企圖擺脫形形色色的意識形態桎梏,以及五花八門的西方理論框架,直接面對國族/帝國打造的致命吸引力,來為這災禍罩頂的台灣、危機四伏的中國大陸,以及百多年來陷入紛亂迷失的整個東亞區域,找出一條生路。但作者並不想刻意保持某種批判的距離,也不想從一個高高在上的位置,來「超越」這時代的紛爭與難題,而是直接進入衝突核心,進到具體、分歧而多樣的生命欲望底層,包括作者自身的多重身分糾葛,來面對其內在的矛盾與本相。這裡進行的是一場以貼身對話、自我質疑與反復問難的方式纏鬥的肉搏戰,企圖從我們自身最根深蒂固的執著中殺出一條血路。讀這本書將是一步步心靈解放的體驗。 -----鄭鴻生,作家、《青春之歌》作者

本書是學者陳光興累積十餘年的思想與運動結晶。他以「去帝國」為武器、以亞洲為方法,帶領我們穿越讓人無法自拔的歷史纏繞。

在作者的理論想像中,台灣尚未脫離殖民、尚未脫離冷戰,我們全都籠罩在「帝國之眼」的領空,黑色的眼珠甚至也魅惑地閃耀出帝國的慾望。唯有認清歷史位置、感覺結構,面對自身的自大及自卑,面對亞洲,才是解放之道。

本書繼韓文版、台灣版之後,近日將陸續出版日文、中國大陸及英文版,可以稱之為東亞思想界最重要的著作之一。

這本不折不扣的「理論」書有許多值得一提的重要特色:

[不安的心靈]

在嚴格的論述片段中,我們會看到陳光興不合常規地在文章中穿插個人事件,讓嚴肅的學術論述呈現出個人生活、思維面向。這就是為什麼鄭鴻生先生如此評論這本書:「以其不安的心靈,尋求真正解放之道……」

[第二波亞洲運動]

這本書的第五章,也就是陳光興十年思想的總結〈亞洲作為方法〉,原本於2003年發表於愛荷華大學。如香港學者所言,這篇論文可以說繼一九五五年萬隆亞非會議之後,重新將眾人目光放到亞洲,開啟了亞洲為中心的第二波批判思想研究。

[運動的總結]

這本書不只是陳光興個人一段歷程的總結、台灣思想運動的一段紀錄,也是他亞洲活動的呈現。陳光興文章密集地在日本、韓國、新加坡、香港、中國等地造成深刻影響。陳光興主編、英國出版社Rouledge出資辦的雜誌Inter-asia,更是在短期內成為亞洲之間最重要的期刊。

作者簡介

陳光興

任職台灣清華大學亞太?文化研究室,曾為新加坡國立大學任資深客座研究員、韓國延世大學與北京清華大學客座教授。著有《帝國之眼》(2003;漢城,韓文版)、《媒體/文化批判的人民民主主逃逸路線》(1992);編有Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies (1996與David Morley合編)、Trajectories: Inter-Asia Cultural Studies (1998)、《Partha Chatterjee 講座: 發現政治社會:國家暴力、現代性與後殖民民主》(2000)、《文化研究在台灣》(2000)、《後東亞論述》(2006,與白永瑞、孫歌合編,東京,日文版)。他是台灣社會研究季刊的成員,台灣文化研究學會創會理事長,Inter-Asia Cultural Studies: Movements國際期刊及書系的執行主編。

目錄

序言

導論 全球化與去帝國

第一章 帝國之眼

南進論述的次帝國文化想像

第二章 去殖民

殖民-地理-歷史唯物論

第三章 去冷戰

大和解為什麼不∕可能?

第四章 去帝國

51俱樂部與以帝國主義為前提的民主運動

第五章 亞洲作為方法

超克「脫亞入美」的知識狀況

后序 中華帝國的階序格局下漢人的種族歧視

參考書目

收回

詳細資料

ISBN:9789868186057

叢書系列:Zoom In

規格:平裝 / 480頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 2.4 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

出版地:台灣

https://www.books.com.tw/products/0010343494?srsltid=AfmBOop2oWZ-vtidsLjG2EwecRQ8PWnQx4vtt5CMcus4nrj9VQDRtMm5

帝國之眼 :「次」帝國與國族--國家的文化想像

陳光興;

書刊名 臺灣社會研究季刊

卷 期 17 1994.07[民83.07]

頁 次 頁149-222

分類號 571.11

關鍵詞 殖民主義; 帝國主義; 國族主義; 第三世界; 國族; 國家; 文化研究; Colonialism; Imperialism; Nationalism; Third world; Nation-state; Cultural studies;

語 文 中文(Chinese)

中文摘要 帝國的建立往往得靠著文化論述的支撐與呼應。論述的作用在於介入國族文化空間,徵召國族主義主體進入接合作用所建構的召喚位置,臣服於國家機器╱資本╱男性╱種族沙文主義的霸權方案。反霸權的論述性介入,由第三世界文化研究問題意識出發,企圖解讀、拆穿〈人間副刊〉南向論述中以日帝文化想的翻版與台灣次帝國主義形成之間的共謀關係。處理的問題是南進論述的意識形態構造是麼?作為一種文化想像,它的來源是什麼?它與帝國主義、殖民主義、國族主義、以及國家機器主義在意識形態結構層次上如何聯結? 我的解釋核心論點是:南進的文化性論述是權力集團所主導國族營造、國家機器再打造與帝國形造三位一體霸權方案中的一個環結。這個霸權方案以台灣國族主義為基地的統合性原則,企圖收編集權制瓦解後的社會力,將「中共」建構成假想敵,來掩蓋階級、性別、種族矛盾,「統一」台灣,鑲入以美帝為霸主的新殖民全球資本主義結構。 台灣是否可能成為帝國不是本文所要處理的問題,關注焦點在於南進論述所建構的文化想像投射出來的帝國慾望,層次是放在文化想像的意識形態的建構,及如何將國族-國家與次帝國接合起來。 最後,我點出台灣國族主義已經無棋可走,必需重新思考國族主義的問題,「向下」走回社會中已經浮現的敵意與矛盾,放棄自戀的種族中心主義,認清台灣所處的第三世界位置,與國際上被壓抑的社會主體群相互聯結,對抗以資本╱國家機器為核心的新帝國主義。

https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/JournalContentDetail?SysId=A95028258

去帝國─亞洲作為方法

去帝國─亞洲作為方法

理論家 Theorists / 陳光興

林凱文(Kaiwen) 摘要

July, 2010

陳光興著。〈帝國之眼─南進論述的次帝國文化想像〉。《去帝國─亞洲作為方法》。台北:行人,2007。頁1-96。

作者簡介

陳光興

任職台灣清華大學亞太/文化研究室,曾為新加坡國立大學任資深客座研究員、韓國延世大學與北京清華大學客座教授。著有《帝國之眼》(2003;漢城,韓文版)、《媒體/文化批判的人民民主主逃逸路線》(1992);編有Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies (1996與David Morley合編)、Trajectories: Inter-Asia Cultural Studies (1998)、《Partha Chatterjee 講座: 發現政治社會:國家暴力、現代性與後殖民民主》(2000)、《文化研究在台灣》(2000)、《後東亞論述》(2006,與白永瑞、孫歌合編,東京,日文版)。他是台灣社會研究季刊的成員,台灣文化研究學會創會理事長,Inter-Asia Cultural Studies: Movements國際期刊及書系的執行主編。

前言

一、問題意識:「南進」─台灣次帝國的想像

二、帝國之眼:閱讀「南向專輯」

三、被收編的台灣民族主義

四、「破」國族的文化想像:新國際在地主義的觀點

延伸閱讀

前言[i]

〈帝國之眼〉以《中國時報》〈人間副刊〉的南向專題為文本分析的對象。作者認為台灣對於日本殖民主義的去殖民反思工作在戰後並沒有發生,以至於有妒恨政治與出頭天主義,並以東南亞為南進想像的具體實踐區域。

TOP

一、問題意識:「南進」─台灣次帝國的想像

陳光興認為台灣會有南進的專題其實是因為台灣在戰後沒有完成去殖民的反思工作,因而透過1930年代的日本南進想像為歷史基礎形成台灣「次帝國」的慾望形構。

「第三世界」文化研究的問題意識

陳光興認為後殖民論述不僅模糊了資本主義全球化過程中新殖民結構的面貌,為原先強勢的殖民主體脫罪,且有可能成為全球霸權秩序重組的先頭理論部隊。陳光興也引用湯姆林森(Tomlinson)的《文化帝國主義》(Cultural Imperialism)的結論篇章〈從帝國主義到全球化〉和兩位學者Miyoshi和Dirlik的學術著作對後殖民論述的批判作為立論佐證的依據。在這個批判脈絡之下,我們得知後殖民論述忽略了多國或跨國公司所形成的新帝國主義的新殖民結構[ii]。

如何面對這樣的新殖民結構?陳光興認為法農(Fanon)的分析裡隱約提出面對第三世界共同結構性經驗的理論模型:殖民→去殖民→新殖民/再殖民/內部殖民,納入新殖民資本主義的運動過程。所以第三世界文化研究的批判立場不僅在於抨擊「西方」資本帝國主義,同時也必須跨出國族主義的限制,突顯出「第三世界」內部的多重宰制結構及關係、第三世界的「內部」層級式分化,以及新興的第三世界「次」帝國主義。

文化與帝國主義

在《中國時報》〈人間副刊〉的「南進論述」中可以看到帝國意識、帝國主義意識型態和帝國慾望相當「坦承」的呈現,因此主體性是陳光興在本章的分析焦點。在帝國的形成中,文化論述扮演著積極的接合作用,替權力集團的帝國形構提供「理論」基礎。

但這理論的基礎從何而來?陳光興以薩依德(Edward Said)的《文化與帝國主義》(Culture and Imperialism)指出帝國主義與殖民主義絕非只是簡單的資本積累與資源及領土的奪取,而必然有強大意識型態的支撐與驅動(Said,1993:9)。陳光興整理出薩氏的三個重點:一、帝國主義的形成必須有文化論述/意識形態的支撐;二、帝國主體得依靠它與被殖民者的關係位置才能自我界定,找到認同;三、帝國主義所建構的文化想像往往形塑著被殖民者的視野。

TOP

二、帝國之眼:閱讀「南向專輯」

陳光興在這段落中提出的問題是:「南進論述」的文化政治、意識型態意涵到底是什麼?「南進論述」是怎麼操作的?它的論述形式、內容及方向是什麼?它展現了什麼樣的意識型態結構?作為一種文化想像,它的來源是什麼?而他的策略便是把分析的核心放在文化想像層次,視意識型態為「再現系統」,透過「南進論述」的分析,來展現國族─國家與次帝國(主義)的意識型態勾連。

脈絡:對雙李結構的呼應

陳光興認為編者開宗明義指出〈南向〉專輯在雙李對應/呼應結構中所盤據的戰略位置:政經vs.文化,現在政策vs.歷史淵源,這裡的思考形態當然不是二元對立,而是陰陽邏輯式的兩極互補。這裡要說清楚的是:國家機器(「南進」政策)、學術研究方向(走向「東南亞」)與文化生產(「南向專輯」),三者之間是「論述空間」結構上的「呼應」關係,必須從論述的形式、內容及走向,才能聯結出「知識/權力」複合體的意識圖像。

自然化的知識/權力

在〈凝視低緯度:台灣與「東南亞運動」〉一文中,陳光興指出楊長鎮以自然地理學為基礎把台灣放在屬於「原來的」黑潮文化圈。透過「自然化」「台灣」「原本」的歸屬(黑潮文化圈)建立起一組對立/對應關係:自然vs.人為,原本vs.後來,東南亞vs.中國,台灣身分的認定也就是在這一串符號鏈的運轉中,透過不斷的對立,建構出本身符號的認同位置。而劉克襄在〈一條消失的線〉中企圖找回19世紀生物地理學發現的華勒斯線,這條線串連了台灣和東南亞的密切關係。在劉克襄的論述裡,展現了相當有趣的知識與權力,學術與帝國的緊密關係。

台灣中心論:帝國主義的借屍還魂

〈重新認識台灣的位置〉為「南向專輯」的整體企劃提供了以台灣為中心書寫「台灣史」的線性歷史縱深,在楊長鎮與劉克襄以自然為基礎的「南進論述」之外,開展出「歷史」的可能性。且陳光興認為「吳密察」這個符號同時權威化了這篇文章在「學術」上的重要性,它代表了社會空間裡極具象徵意義的學術發言位置:台灣史專家。

帝國、資本、種族的性交媾

楊波〈神秘的華人〉以第一人稱的敘事形式出現,從旅遊經驗回到童年記憶,將台灣與南洋勾連起來。透過作者柔暖的筆調,個人主觀性的聲音被擴大上昇成集體的精神分析投射,相當有選擇性地建構了「人民記憶」,以情感記憶置換了歷史的大敘述,更強而有力將主體、資本、帝國與性(別)串連成認同的位置。

從邊陲到中心:「本土左派」的帝國欲望

〈從中國的邊陲到南洋的中心:一段被忽略的歷史〉在楊照的建構中,他使「台灣究竟應該屬於中國(西進)、或者屬於南洋(南進)」的選擇。陳光興認為此「回歸」到後者的選擇是楊照的「文化建構」,也把回歸的建構訴諸「集體心理的共同產物」,但效果上他的論述正是在打造這種集體心理。從西進到南進的二選一的二元對立邏輯,而在意識型態/欲望層次操作的邏輯結構,正是統vs.獨的鏡象二元論,絕非「左派」觀點。

楊照的另一篇探討本土左派的文章〈一個本土左派世界觀的嘗試〉,對他來說左派是一種「拿來」主義:「也許長期批判、監督資本秩序的左派觀點,很值得我們拿來左為嘗試與世界聯絡的新起點」(楊照,1993:15) 。所以左派只是拿來用的,隨時可以因應狀況的改變而丟掉,這也部分解釋了「本土左派」會與本土主流右派攜手合作的原因。

陳光興指出從國族主義自我中心的意識型態的結構,也就更能解釋「本土左/右派」亟於建立新國家的理念及慾望,才會拋棄「左派」去與「南進」的「國家政策」相呼應。

TOP

三、被收編的台灣民族主義

「台灣人意識」論述的陷阱

陳光興提醒我們的是,不以階級、性別及弱勢族群觀點來思考、建構台灣國族主義,卻單一地以族群、民族做為前提,是漢人男性資產階級論者的一大盲點,一旦以族群、民族主軸,所有的思辨、論證就變成「單向思維」,其他的軸線完全變成主線進行的輔助,甚至完全消失。

台灣國族主義的理論結構

陳光興進一步指出統治階級所主導的中國民族主義,為維持其政治合法性,將「中共」(共匪)建構成團結內部一致對外的敵人,「反共」也就成為「基本國策」,成為主流意識型態「共識」,美日帝國主義就不再是民族主義反抗的對象。

陳光興在此援引陳傳興1994年發表在《中國時報》的文章〈種族論述與階級書寫〉當中的一段,「蔣氏集團在戰後所營造的大中國沙文主義替台灣社會帶來了無窮的禍害,透過意識型態的國家機器(教育、媒體……)強加至台灣社會沒有根基的黨國文化,以法西斯式的灌輸方式來改變台灣現代性的形構」。

TOP

四、「破」國族的文化想像:新國際在地主義的觀點

「帝國之眼」

陳光興認為文化論述作為台灣次帝國的眼睛來觀望「世界」,為「南進」建構新的「世界觀」,其實是透過就帝國的眼睛來張望周遭。次帝國與舊帝國觀景角度一致,尤其是舊帝國所繪製的那張地圖體現在帝國之眼所建構的文化想像中,而這雙眼睛在歷史動態過程中沉澱、內化,在六十年後的1990年代,才又再度赤裸裸地在次帝國的雙眼中呈現。

國族/國家/帝國:三位一體的霸權方案

陳光興認為支撐台灣次帝國的「南進論述」是由三條交織的主軸共同形成的大型方案─國族營造(nation-building)、國家機器(再)打造(state-[re]making)、次帝國形造(empire-forming)。這個三位一體霸權政治的接合主體是父權漢人福佬沙文主義的國族資產階級。

解構/重構國族主義:「破」國族與「破」國家

陳光興提出「破國家」的文化想像。「破」的意義在於(1)破除國族想像的僵硬線條,(2)打破國族必然優先性的迷思,(3)國族之後的想像空間是一群「破爛」的國族,由被壓抑的社會主體顛覆既有神聖不可侵犯的國族/國家後所建構出的跨疆界社會國族。這些「破國」都不以國家機器的搶奪為依歸,所以是「沒有國族主義的國」。也只有在這些破國之間交叉串連的接合政治過程中,資本主義階級結構、父權體制、異性戀體制、種族沙文主義,才可能被徹底打破。

「回到」第三世界

陳光興最後總結,台灣次帝國欲望得以形成的意識型態基礎在於:去殖民的全面性反思根本沒有運轉,才會承續帝國主義的文化想像。歷史的重寫、地圖的重劃是建構第三世界國族主義想像的重要策略(Anderson,1991:163-185),但陳光興認為更重要的是第三世界的批判性論述(包括文化研究)無需從國族—國家機器的平行位置來重寫歷史、重劃地圖,從階級、性別、少數民族、同性戀的破國家主體位置一樣可以聯結出第三世界的共同經驗,展現出不同的歷史,畫出不同的地圖。第三世界的文化研究不需要仿造傳統「西方」人文社會科學的模態,企圖建立「巨型」具有通則性的理論架構,想要放諸四海皆準,走進完全抽象化、概念化的想像世界;相對而言,從現實的、讓人困擾的現象、問題出發,透過分析、理論詮釋來介入現實世界,所構築出來的論述,可能會更具有知識實踐的解放力。這是第三世界文化研究的政治認識論。介入性分析是我們的武器,情慾的自省、解剖後的解放是我們的基地。

TOP

延伸閱讀:

鄭文良,1995,〈想像「破國家」〉,《台灣社會研究》,18期,頁224-256。

王振寰、錢永祥,1995,〈邁向新國家?民粹威權主義的形成與民主問題〉,《台灣社會研究季刊》,20期,頁17-55。

夏鑄九,1995,〈全球經濟中的台灣城市與社會〉,《台灣社會研究》,20期,頁57-102。

趙剛,1996,〈新的民族主義,還是舊的?〉,《台灣社會研究》,21期,頁1-72。

呂正惠,1995,〈日據時代台灣文學研究的回顧〉,《台灣社會研究》七周年學術研討會。

江士林,1995,〈自然化的支配─關於國族化建制的歷史取向〉,《台灣社會研究》七周年學術研討會。

丘延亮,1995,〈次帝國主義與次東方主義〉《台灣社會研究》七周年學術研討會。

李育霖,2009〈台灣作為方法──重讀吳濁流《亞細亞的孤兒》〉,《翻譯閾境──主體、倫理、美學》,台北:書林。[iii]

TOP

[i] 前言為筆者所加,並非文章所原有。

[ii] 這也是大衛.哈維(David Harvey)於《新帝國主義》(The New Imperialism)書中所批判的跨國公司與國家政府所形成的共謀結構所造成的新殖民結構,這本書剛好陳光興沒有提到,筆者在此作為補充。

[iii] 除了最後一篇延伸閱讀的文章是筆者所推薦之外,其他的都是陳光興在文章中的注釋曾提及的,這些文章也是對陳光興在1994年所發表的〈帝國之眼〉所做出的回應。李育霖的文章對陳光興《去帝國》的方法論─以亞洲作為方法─有所批評,並且提出以台灣作為方法取代。

TOP

Copyright ©2009 國科會人文學中心 All Rights Reserved.

文化帝國主義

Cultural Imperialism : A Critical Introduction

類別: 社會‧文化‧傳記>教育

叢書系列:文化叢書

作者:湯林森

John Tomlinson

譯者:馮建三

出版社:時報文化

出版日期:1994年05月30日

定價:300 元

售價:237 元(約79折)

開本:25開/平裝/344頁

ISBN:957131160X

在Dallas(朱門恩怨)、迪斯奈樂園、可口可樂……已成為西方/美國文化表徵的今天,「文化帝國主義」概念已成為學院辯論、文化批評、媒體爭議,乃至於國際組織中各國代表激辯的對象。本書針對這個議題討論並進行介紹與批判,特別著重於這個概念與有關議論背後的理論、意識形態與政治預設。

作 者 簡 介

湯林森(John Tomlinson)

英格蘭布雷德福大學(University of Braolford)博士(1985),現任諾丁罕綜合科技人文社會學院(Nottingham Polytechnic)高級講師,講授社會與文化理論。著作主題概屬批判與社會理論方面的課題。

譯 者 簡 介

馮建三

筆名敦城。政治大學新聞系所畢業,英國李斯特大學大眾傳播研究中心博士。現任政大新聞系副教授。著有《資訊.錢.權》、《文化.賄賂.脫衣秀》。譯有《電視:科技與文化形式》、《廣告的符號》、《統理BBC》、《大眾文化的迷思》、《媒體經濟學》。編譯《資訊社會:問題與幻影》。喜閱讀、寫作、登山。

目 錄

解讀《文化帝國主義》 陳光興

譯序

第一章 文化帝國主義的論述

.文化帝國主義這個概念

.文化帝國主義的課題:盲人無象可摸

.誰在那邊說話?

.談論文化帝國主義的四種途徑

.文化帝國主義作為「媒介帝國主義」的一種論述

.文化帝國主義作為一種「國族」的論述

.文化帝國主義作為批判全球資本主義的一種論述

.文化帝國主義作為現代性的批判

.怎麼讀?巴斯葛的建議

第二章 媒介帝國主義

.媒介帝國主義的理論與文化的隱退

.解讀唐老鴨:批判「帝國主義文本」的意識形態

.「收看朱門恩怨」:帝國主義者的文本與閱聽人研究

.嘲笑卓別林:閱聽人研究的種種問題

.媒介與文化

第三章 文化帝國主義與國族性的論述

.文化認同:「聯合國教科文組織」的論述

.民族國家與文化,其實是「想像出來的社群」

.民族國家認同是現代性的一個結果

.文化與時間

.支配與文化自主

第四章 資本主義的文化

.文化帝國主義:資本主義的先鋒?

.跨國資本主義與文化同質化

.蘭姆甜酒與可口可樂:資本主義、消費主義與第三世界

.西方的消費文化:「陶醉於抑鬱不樂之中」

.「批評的道德化」

.「批判理論與消費主義」

.消費與資本主義的結構性脈絡

.資本主義的文化

第五章 現代性、發展與文化宿命

.現代性是曖曖昧昧

.現代性的文化宿命

.現代性的不盡意與怨懟:發展是「社會的想像」

.現代性有什麼好譴責的?

.結論:帝國主義到全球化

索引

http://www.readingtimes.com.tw/ReadingTimes/ProductPage.aspx?gp=productdetail&cid=mcdd(SellItems)&id=BA0124

【貧窮人的臺北】貧窮只因不努力?有一種窮是被困在低薪與非典型就業,他們難以穩定向上爬,卻老是踩空往下摔

大台北今天的光彩奪目,其實是百多年來,由南來北往的逐夢人、一無所有的人、底層勞工、移民、原住民與青年貧窮,付出心血、貢獻勞力打造出來的結果。 從某種角度來說,今天繁華的台北,不單是成功的人、有錢人的台北,也應該是挫折的人、貧窮人的台北。

希臘神話中的薛西弗斯(Sisyphus)被懲罰必須將一塊巨石推上山頂,神下的詛咒是每次即將到達山頂巨石就會自行滾落,薛西弗斯只能永無止境地重複懲罰。

隨著貧窮問題從隱形走向浮現,社會對於解決貧窮的期待也愈高。

解決貧窮本身其實就隱含著貧窮會拖累或不利他人正常發展的擔憂,所以要求解決的對象,往往是人而不是製造問題的結構。這種期待貧困者從眼前消失的「反貧困」心結,來自於過度強調自我成就的民族敘事。因為社會慣於將成就與道德勾連,失敗=不努力也不夠努力,所以貧窮必然是自我不負責任的道德低落,隱藏在「笑貧不笑娼」背後用個人的經濟狀況預設其道德價值,成為貧窮的集體烙印或污名(stigma)。

貧窮必然是不努力的逃兵?

對於四肢看似健全的窮者,社會的第一個念頭大抵是「為什麼不工作」或「為什麼不再多做」?但,窮人全都是懶散的就業逃兵嗎?

數據也是一種故事敍述。官方的統計直白指出,低收入的家計負責人 52.29% 是有工作,且每周平均工時 38.39 小時,而中低收入戶更高達 90.4% 有工作且周工時為 40.28,已與一般上班族相差無幾,甚至有一成的窮苦人,平均週工時更超過 56 小時[1],努力工作也難以脫貧,才是社會的真實生活態樣。

嚴苛的勞動競爭形成因低薪而貧的工作貧窮(working poor),是不穩定就業的產物。2018 年的官方統計 [2],現今勞動市場有 33%(301 萬人)的受雇者,每月主要收入低於 30,000 元。另有 81.4 萬名從事部分時間、臨時性或派遣,平均每月收入僅 23,320 元,只比同年的 22K 基本工資高出些微,而「找不到全時、正式工作」或「職類特性」只提供非典機會,更占全體非典人數的 53%。

換句話說,工作貧窮不是不努力,是被困在低薪與非典就業,難以踏著穩定就業的社會階梯向上爬,卻老是踩到脆弱梯板往下摔。

歧視是脫貧的阻礙

當代社會制度與紀律促成貧困的個體化,因為就業機會從來就不是低垂的果實,拼經濟也沒有帶來均富的許諾。我們總是聽到雇主口中不斷報怨「年輕人眼高手低不願做」,但少有人會將莫虛有的抱怨,跟巴望一份正式工作而不可得的貧困者連想在一塊,何以雇主不僱用這些拼命想要抓住穩定機會的貧困者?

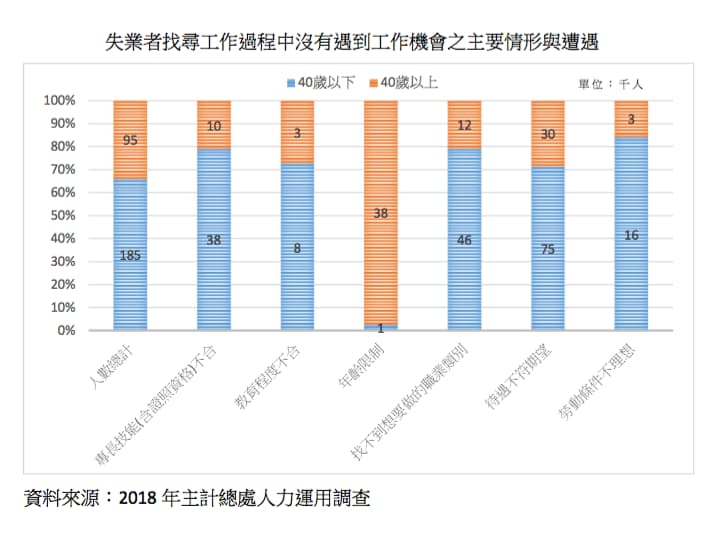

真實的數據故事呈現出就業歧視作祟的圖像。40,000 名 40 歲以上失業者中,就有 95%(3.8 萬人)因為年齡限制而失去就業機會,他們眼高手低期待太多嗎?至少下表推翻這種說法。

對於勞動條件的期待,40 歲以上失業者比 40 歲以下者顯然較不在意,只是盼望一份穩定工作,想圖一份不超過 30,000 元的薪水 [3],但就業市場卻連一份勉強像樣的工作也無意施捨。即使技能與教育並未與市場脫節太多,但一個想用低薪找年輕人找不到,願接受低薪的中高齡卻不見容,才是現今就業市場極度扭曲的真實。

貧窮的代名詞是意外

企業利用勞動彈性化獲取更多利潤,卻讓邊陲勞工淪為「可棄之人」。

派遣人力方興未艾,又再誕生風險更高的平台經濟。勞動環境快速的動態轉變讓「努力就有收獲」不再適用。這種農業時期的生活寫照,意味著只要沒遇上連年旱澇天災,土地至少會對汗水回應些許食糧的溫飽。雖然現代勞動場域不論工時工資或是勞動條件,遠比工業革命時期好上太多,但不變的是,失去土地及生產資料的勞動者,在工業及資訊社會中只能在市場中叫價販售勞力,雇主無意收購的勞動力就是毫無價值,就算被收購還得失業職災等無所不在的風險意外。

正因為任何人都可能遭逢瞬變,在未來的某一日成為被遺棄者,但年齡的玻璃天花板卻阻却中高齡勞工返回市場跌入貧窮深淵,當勞工只能在失業與彈性之間被迫選擇,就只能對市場的低價宰制妥協,即使領取 750 元的舉牌日薪也必須感到安心,慶幸自己今日只是被剝削而非失業。

就像經濟學者 Banerjee 及 Duflo 在《窮人的經濟學》中表明,「窮人承擔的風險,不只是遇到衝擊就要付出很大的代價,擔心壞事即將發生,也不利窮人發揮自己潛能」[4]。貧窮與意外的距離,從來就不遙遠,任何一點細微的意外,讓許多在勞動市場徒勞於反覆推石的薛西弗斯們,只能無能為力的看著巨石再度滾落。

窮人為何不努力投資自己?

我們總以為只要有努力自我投資,就能穩穩等待發資日。但在受雇關係中,勞動技能的增值通常是屬於雇主,即使工資提高,但是解僱風險使得勞工可能無法收回投資。而窮人的自我投資又橫亙著幾道難以跨越的門檻。

首先,自我投資通常對應著貨幣資本,貧窮者已經輸在起跑點。Banerjee 及 Duflo 認為,愈有錢代表可雇用愈多人做正確的決定,但窮人承擔太多壓力以致難以獲得關鍵資訊,甚至經常誤信錯誤資訊,招來更多禍不單行的風險。其次,對被市場遺棄者.健康的身體是唯一能自我操控與變現的人力資本,為求生存只能投入密集體力工作,其結果必然是過度勞動而提前耗盡僅存。

弱勢的經濟能力、有期限的身體資本,再加上市場的連接挫敗,令窮人難對未來抱持期望。既然圖謀喘息再奮起的機會已經遙遠,又何需投資於未來?於是只能順著《窮人的經濟學》的說法,優先讓剩下的日子不那麼的苦悶。

貧窮,並不遙遠

窮,並不只是單一物資的匱乏,而社會以為貧窮只是缺欠,卻忽略陷入貧窮的巨大推力。未能理解機會與選擇被剝奪的慈善施捨,總是滲雜著值不值得救濟的道德評鑑。作為慈善的交換,社會在意的是受助者能否回應諸如殘而不廢、貧能不貪、弱卻不屈的道德想像,卻不是有尊嚴的生活,這通常只能藉由穩定成就才能獲得。

經濟學將資本及勞力都視為生產要素,但資本突破地理疆界早已將全球生產體系納入勢力範圍,並且打造一個讓勞動相互競爭的市場。勞動則因為無法儲存累積、無法任意遷移且無法出售時還需面對生存壓力,只能承受競爭與淘汰。當前的社會階級並不是固化,而是下流的動態遠比上升更加強勁。處在一個富與窮都在加速的等級制度中,貧與非貧之間只不過隔著薄薄的「幸運」,我們無法得知幸運何時會被抽走,就像曾是國王的薛西弗斯永遠不會想到有一天會淪為推石工。

10 月 17 日至 11 月 3 日,走一趟《貧窮人的台北》展覽,或許更能理解,貧窮雖是自身的錯誤選擇,更是社會作用的加乘結果。而我們與貧窮的距離,其實沒有想像中的遙遠。

(本文作者為勞工陣線研究部主任、貧窮經濟研究員)

2019貧北募資|https://reurl.cc/NaXWL5

2019貧北網站|https://www.wotp.life/

2019貧北活動|https://reurl.cc/GkV4yA

閱讀更多:

1. 10/17──世界拒絕赤貧日

2. 「有工作沒照顧,有照顧沒工作」──社工眼中的貧窮孩子與貧窮家庭

3.將窮人視為導師──在臺灣的「第四世界運動」

4. 一封來自第四世界運動的信:「擺脫赤貧,是全人類的責任」

[1] 衛福部,102 年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查報告,表 26、28。

[2] 主計總處 107 年人力運用調查,表 34、50、54。

[3] 主計總處 107 年人力運用調查,表 89、93。

[4] Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo.《窮人的經濟學:如何終結貧窮?》.許雅淑、李宗義譯.群學出版社.2016。

作者 洪敬舒

文章分類 故事

標籤 工作/勞工 21世紀 臺灣 臺北

收錄專題

貧窮人的臺北

今天繁華的台北,不單是成功的人、有錢人的台北,也應該是挫折的人、貧窮人的台北。

進入專題

https://storystudio.tw/article/gushi/taiwan-labiur-front/

行動支持

相關故事

#工作/勞工 #21世紀 #臺灣 #臺北

2017-02-07 故事

憶起昔日九份風華,在地媳婦傾訴自己一甲子的生命故事

文化銀行

倖存者偏差——底層窮人?

—最危險的壓迫者往往不是來自頂層,而是那些為了獲得體制認可而出賣同類的人。

部分說自己是「底層窮人」的人,其實有非常豐富的社會資源和知識/文化資本,這些人根本就不是真正的底層、一般的窮人常態

他們擅長用「你知道多少人吃不飽穿不暖嗎」「我家比很窮,但我成功了」噤聲真正缺乏社會資源/知識/文化資本的人,否定他們的人生、努力和困難

2025年7月15日 星期二

2025年7月14日 星期一

醫生也要上說話課

為了提高醫療品質,改善醫病關係,美國醫學界正推動一項改革,計劃將與病人的溝通能力列入醫師執照的考核。他們如何讓醫生重尋一顆傾聽病人的心?

2001-04-01

.文 / 林貞岑

.出處 / 康健雜誌

.圖片來源 / 鄭佳玲 繪

嘈雜擁擠的小診間裡,老舊印表機發出「滋—滋—」的聲音,並緩緩吐出一張張的藥單,護士小姐偏著頭提高聲量喊著下一位病人,穿白袍的醫師面無表情地盯著電腦螢幕,飛快的敲打著鍵盤。

https://www.commonhealth.com.tw/article/69141

愈專業要愈會溝通

愈成熟的麥穗,愈懂得彎腰;愈懂得彎腰,才會愈成熟。保持謙虛和擁有成就,絕對不是二選一的單選題。

有一位資深醫生,因為醫術非常高明,許多年輕的醫生都前來求教,並且主動要求投靠在他的門下。資深醫生選了其中一位年輕的醫生,留在診所內幫忙看診,兩人以師徒相稱。

看診時,年輕醫生成為資深醫生的得力助手,資深醫生理所當然是年輕醫生的導師。

由於兩人合作無間,診所的病患與日俱增,聲名遠播。

為了分擔看診時,愈來愈多的工作量,避免病患等太久,醫生師徒決定分開看診。病情比較輕微的患者,由年輕醫生診斷;病情比較嚴重的,由師父出馬。

實行一段時間之後,指明掛號給醫生徒弟看診的病患,比例明顯增加。

起初,醫生師父不以為意,心中也高興地認為:「小病都醫好了,當然不會拖延成為大病,病患減少,我也樂得輕鬆。」

直到有一天,醫生師父發現,有幾位病患的病情很嚴重,但在掛號時仍堅持要給醫生徒弟看診,對此現象他百思不解。

還好醫生師徒兩人彼此信賴,相處時沒有心結,收入的分配,也有一套雙方都能接受的標準制度,所以醫生師父並沒有往壞處想,也就不至於到懷疑醫生徒弟從中搞鬼、故意搶病患的地步。

「可是,為什麼呢?」他問我:「為什麼大家不找我看診?難道他們以為我的醫術不高明嗎?

不會吧!我剛剛才得到一項由醫學會頒贈的『傑出成就獎』,登在新聞報紙的版面也很大,很多人都看得到啊!黃顧問,這究竟是怎麼回事?」

為了幫忙解開他心中的疑團,我必須到他的診所深入觀察。

本來我以為有必要特別佯裝成病患,後來因為感冒,也就順理成章地到他的診所就醫,順便觀察看看問題出在哪裡。

初診掛號時,沒問題,負責掛號的小姐很客氣,並不會刻意暗示病人要掛哪一位醫生的門診。

複診掛號時,就有點學問了,我發現很多病患都從醫生師父那邊,轉到醫生徒弟的門診。

這部分的問題是出在所謂的「口碑效果」,因為醫生徒弟的門診掛號人數偏多,等候診斷的時間也比較長,有些病患在等候區聊天,不但交換彼此的看診經驗,也呈現出「門庭若市」的場面,讓一些對自己病情比較沒有信心的患者趨之若鶩。

更有趣的發現是在問診的過程中,我又有了新發現。

醫生徒弟的經驗雖然比較不豐富,但也就是因為他有此自知之明,所以問診時非常仔細,慢慢研究推敲,跟病患的互動溝通比較多、也比較深入。

再加上醫生徒弟沒有身段的問題,所以很親切、客氣,也常給病患加油打氣:「不用擔心啦!回去多喝開水,睡眠要充足,你很快就會好起來的。」

諸如此類的心靈鼓勵,讓他開出的藥方,更有加乘的效果。

回過來看看醫生師父這邊,情況正好相反。經驗豐富的他,看診速度很快,往往病患毋須開口多說,他就知道問題在哪裡,資深加上專業,使得他的表情顯得冷酷,彷彿對病患的苦痛漸漸麻痺,缺少同情心。

整個看診的過程,明明是很專業認真的,卻容易使病患產生「漫不經心、草草了事」的誤會。

當我向醫生師父提出這些淺見時,他驚訝地張大了嘴巴:「對喔!我自己怎麼都沒有發現!」

這是麥穗的彎腰哲學,其實,很多具有專業素養的人士,都很容易遇到類似的問題。

並不是自己故意要擺出盛氣凌人的高姿態,但卻因為地位高高在上,而令人仰之彌高,產生遙不可及的距離感。

別忘了!愈成熟的麥穗,愈懂得彎腰。或者,我們也可以來個逆向思考,愈懂得彎腰,才會愈成熟。

保持謙虛和擁有成就,也許就像魚與熊掌般難以兼得,但也絕對不是二選一的單選題。

只要隨時提醒自己,放下專業的身段,願意誠懇和比你資淺,或職務位階低的人好好溝通,擁有成就的同時,依然可以有謙虛的心胸。

換句話說,有專業素養、也很會做事,的確是成就自我的重要基礎,但溝通的技巧和友善的態度,卻是不可或缺的要件。

有些學識很棒的人,常被譏評為:「躲在象牙塔裡!」其中一部份的原因,就是出在他們既不善於溝通、也不樂在溝通,與外界的接觸愈來愈少,他不了解別人,別人也不會懂他。

誠如「會做事、也要會做人」的道理一樣,願意溝通的態度,就是一種謙虛的表現,將會令你的專業表現,更添光彩!

板橋扶輪社 文化活動委員會 2012年5月10日

http://www.pcrc.org.tw/art3_show.php?pageNum_culture=60

2025年7月13日 星期日

不只有愛馬仕藍白拖!名牌清潔劑、真皮菜籃價錢就是狂

2016/07/27 11:53

文/記者薛雅心

菜籃、藍白拖、清潔劑......這些名牌精品設計你看得懂嗎?

說道「精品」、「名牌」,雖然不少人會覺得高貴又充滿距離感,但可別以為只有精緻做工、頂級皮革、前衛時尚才會出現在這些高端品牌的設計中!近年來,設計師翻玩生活化設計的流行越炒越旺,不只卡通人物、知名美食紛紛躍上伸展台,現在竟然連台灣味十足的「藍白拖」都成了愛馬仕的最新設計?

(圖片翻攝自Hermes官方網站)

要價接近2萬5!愛馬仕藍白拖爆紅

這款愛馬仕(Hermès)最新推出的Izmir男士涼拖鞋,共有21款色彩組合,要價美金720元(約台幣23,000元),儘管價格不斐,但它的輕便設計加上明顯品牌LOGO,依然成為名流最愛的休閒鞋。

(Karl Lagerfeld)!在2014年秋冬大秀上,他不僅將整個秀場佈置成超級市場,各種香奈兒罐頭、香腸、瓶裝水通通現身,更酷的是,這款超市菜籃竟也成了伸展台上的設計之一,要價更直接飆破41萬台幣......到底哪一位貴婦名媛會提它上街呢?這問題過了兩年依舊無解!

香奈兒黑色小羊皮穿鍊提籃/414.600元(圖片擷取自官網)

延伸閱讀:

誰能比我鬧?香奈兒歷年超酷秀場大回顧

這樣也行?當電視、烤箱成為日常包包...

https://www.google.com/amp/s/istyle.ltn.com.tw/amp/article/3852

遠離不講壞話的「好人」——成就破壞者

在他眼裡,沒有跟他一樣好的人都不夠好,都是敗類,拒絕承認自己獲得的一切能力和社會資源幾乎都是背景得來,認為完全是靠自己努力

人前說好話,背後狂罵,由於對情緒覺察力極度低落,對有困難的人沒有絲毫同理心

這類「朋友」看似友善、有助,實則對他人具高度破壞力,任何長期與之相處的人都會被貶的一文不值,嚴以律人寬以律己,自己犯錯輕輕帶過,別人犯錯大發脾氣背後狂譙

談話內容高達九成幾乎都談自己極度自我中心,沒有要讓別人說話的意思

此類病態人格長期相處只會使人難堪,不宜深入往來

2025年7月11日 星期五

自我情緒照顧

壓力是日常生活的一部份,會讓我們產生壓力的事件,是不可避免的。繁忙的日常生活、家庭的責任、經濟上的壓力、關係中的困擾、以及世界急遽變化帶來的未知性,都可能導致長期的慢性壓力。慢性壓力是指長時間內持續感到壓力沈重或不堪負荷,它可以影響身心,並且可能對您日常生活中的功能產生負面影響。

花時間照顧自己,可以帶來很大的不同。醫生建議進行「自我情緒照顧」,可以幫助您應對壓力,降低疾病的風險,增強抗壓能力,並在生活中維持平衡。有許多方法可以培養自我情緒照顧。您可以練習氣功,午休時散步,優先考慮睡眠,參與社交活動,學習一門新技藝。融入並建立一個適合您的健康日常生活作息,自我情緒照顧是一個需要持續進行的功課。

「華人健康促進計畫」和心理健康教育的專家合作,會陸續推出更多內容、實用的建議、工具、視頻和相關的資源,來協助您找出最適合自己的自我照顧的方法,來守護您的心理和情緒健康等。

自我照顧,前所未有地重要

自我照顧意謂你採取照顧好自己,維持身體、精神和情感上健康的努力。研究表明,自我照顧可以促進良好的健康成效,如培養抗壓能力、延長壽命,並能更好地處理各種壓力。以下是如何自我照顧的一些小技巧,幫助你開始。

捨得為自己花時間。即使是每天十分鍾的自我放鬆,一點點的獨處也會讓你心情鬆弛。

改善睡眠。你在白天的舉動,特別是臨睡前的行為,對你的睡眠質量有很大影響。查閱CDC的良好睡眠習慣建立指南。你的作息時間即便僅有些輕微調整,也意味著是香甜美夢夜還是輾轉不寧夜的區別。

吃得好。良好的營養對自我保健至關重要。你與食物的關係會營造你生活的平衡。

活動一下。即便是輕微的運動,也有助於平靜你心靈,降低你的壓力水平。爭取每週做幾次20分鐘的運動。如果你不願意做高能量消耗運動,可以找一項你喜歡的休閒活動,比如在花園裡工作,洗車,或騎自行車。

找到放鬆的方法。把注意力集中在你的呼吸上,參與有教練指點的靜坐或瑜珈,或在樹林裡散步,這可以幫助你靜下心來。

安排與親朋好友相處的時間。保持社交聯絡,是自我照顧的重要部分,這有助於建立你的歸屬感。

每天做一些自己喜歡的事。這意味著你可以聽音樂啊,沈溺於一本好書啊,跳舞啊,或者看你喜歡的電視節目等等。它並不需要搞得很複雜。自我照顧涵蓋了廣泛的內容,比如從最基本的確保吃健康食物,到練習心靈沈浸式的活動。

情緒管理:認識情緒 (上)

臨床心理師李偉倩 Wei-Chien Lee, PhD

情緒是生來保護我們的。當我們有情緒反應的時候, 表示有事情需要我們的注意。像交通燈一樣,紅燈停下來,黃燈警告訊號,綠燈告訴我們往前走。情緒是信號燈,如何了解與應對這個訊號,就是情緒管理。

情緒是信號燈

如果我們想要了解一個不一樣的語言, 我們會花時間去學習、了解、聆聽; 但是我們通常沒有機會去學習、了解、 與聆聽我們「心靈的語言」-- 我們的情緒。

點撃此以閱讀全文或下載

情緒管理:情緒管理人人做得到 (下)

臨床心理師李偉倩 Wei-Chien Lee, PhD

情緒管理,在我們學習新的行為新的方法再加上不斷的練習我們是做得到。

情緒管理步驟

增加讓我們情緒穩定的因子

身體健康

充足的睡眠與休息

良好的飲食

適當足夠的運動

避免菸酒藥

點撃此以閱讀全文或下載

心理健康講座系列

臨床心理師以生活中實際的案例,實用可行的建議,幫助我們學習如何強化我們的身心健康。

講座視頻

情緒管理

自我保重

人際界限

請觀看其他CHI心理健康講座影片

正念的自我照顧系列

美華慈心關懷聯盟與舊金山的Zen Caregiving Project (ZCP)合作,以ZCP的 Mindful Caregiving 課程為基礎,發展出一套適合華人文化的全新課程-「正念的自我照顧」。打造一個體驗和學習環境,讓參與者在其中可以放心表達對自我照顧的困難和擔憂,有機會反思目前的生活方式和行為,學到照顧自己的方法,以改善身心的整體健康。這整套教學法的基調是「正念」。

開心拎著晚餐回家...開門見失業兒跪姿上吊!老父拋開便當抱屍痛哭

記者陳雕文/綜合報導

北部一名男子沒有正當工作,還在外欠錢,後來乾脆躲在家裡避風頭,由爸爸料理早、晚餐,日子就這樣過著。某日早上,爸爸備好餐,但兒子卻窩在房裡不願吃,他沒多想,決定先出門上班。爸爸下班後拎著晚餐回家,驚見兒子以跪姿吊死在浴室的門,他把便當一扔,趕緊報案,並抱著兒子的遺體痛哭失聲…

據了解,20多歲的男子無業在家,與擔任社工的爸爸同住,由爸爸負責早、晚餐,午餐則是男子自己外出覓食,後來疑似行跡曝光,債主找上門討錢,他嚇得躲在房裡不知如何是好,最後是父親出面緩頰,「請再延個幾天」債主才離開。

警方調查,男子積欠了7、8千元的債務,因為毫無收入,一直還不出來;男子疑似認為自己很沒出息,待在家裡虛度光陰,沒錢還債之外,還得靠老父親養…因此動了輕生的念頭。

死意堅決!趁著爸爸外出上班,他默默拿起尼龍繩,走近浴室的門,並開始打結,再以跪姿用力往下一拉…頸部當場斷裂慘死。警方表示,現場無遺書、也沒有外力介入的痕跡,詳細輕生原因仍在調查。

失業男鬱鬱寡歡 住家上吊亡

2015/03/06 21:18

〔記者曾健銘/新北報導〕新北市林口區中正路晚間驚傳男子自殺事件!35歲葉姓男子,疑似因為失業2個多月,終日鬱鬱寡歡,今日傍晚6時許,支開同住的母親,利用棉繩在房內上吊自殺,葉男的母親返家後赫見親兒在房內自殺,嚇得趕緊報警處理,轄區的消防分隊趕抵現場,發現男子已無呼吸心跳,家屬放棄送醫急救,警方調查,現場無外力介入,初步排除他殺。

葉男的母親向警方透露,兒子在2個多月前失業,這段時間內僅靠著打零工過活,連日來心情低落,時常將「自殺」掛在嘴邊;傍晚6時許,兒子說肚子餓想吃麵,她才匆匆出門購買,沒想到卻是故意支開她,藉此上吊輕生,讓家屬傷心欲絕 ,警方目前已報請檢察官進行相驗,詳細死因仍待釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。

失業久病厭世輕生丨士林警急速到場救回一命

警政時報

2024年3月30日

社子派出所巡佐蔡瑞城(右)、警員卓敬林(左)接獲報案,隨即到場協助救回一命。(記者 張艷君翻攝)

【警政時報 戴昱弘/台北報導】

士林分局社子派出所巡佐蔡瑞城、警員卓敬林等2員,日前擔服巡邏勤務,於13時接獲值班通報一名女子神色憂心至派出所求助,稱渠哥哥近期因失業、久病等情況,導致心情抑鬱向該名女子訴苦之後隨即失聯,女子擔心哥哥有安危,請求員警陪同至渠哥哥住處查看,蔡、卓2員隨即趕赴現場處理。

蔡等2員抵達現場陪同女子進入渠哥哥住處,驚見一名約70多歲男子於住家陽台以圍巾上吊輕生,刻不容緩,蔡等2員立即剪掉圍巾合力將男子放置地面,檢視身體狀況尚有微弱氣息,即由卓員緊急實施CPR搶救、蔡員通知119救護員員接手急救,漸漸恢復意識,生命跡象穩定,旋即由家屬陪同送往新光醫院治療。家屬對於員警即時協助救護,順利挽回寶貴生命,表達最深切感激與肯定。

士林分局呼籲,若遇生活壓力可諮商相關協助或可撥生命線專線「1995」或衛生福利部安心專線號碼「1925」(依舊愛我)尋求協助,家屬若發現同住家人情緒低落,務必適時給予關懷,以避免憾事發生。

不希望你过得好的人,基本上,会对你做这些事

人最大的劣根性——见不得人好。

你越是过得好,等于在别人的伤口处撒盐,别人越是仇视你。

你越是过得不好,等于给别人提供了乐子,别人越是捂着嘴巴偷笑。

不希望别人过得好,而希望别人过得差,为什么会有如此极端的心理呢?

只能说,在这个人与人之间差距极大、内卷极其严重的年代,人性被扭曲,这是分分钟的事儿,谁都无法改变。

现实无法改变,那我们就需要保持警惕,防人之心不可无。不希望你过得好的人,基本上,会对你做这些事。

一、扭曲你的情况,在背后唱衰你。

在人情社会,有一种很常见的情况:添油加醋,煽风点火。

比如说,一场亲戚,别人得知你过得比他们好,那他们就会在背后说你的闲话,甚至连“为富不仁,没有良心”都说了出来。

你可能就不理解了,我只是过得比他们幸福而已,为什么就会被他们唱衰呢?

因为别人见不得你好。你的好,对于别人而言,就是妥妥的眼中钉,肉中刺,恨不得除之而后快。

说得难听一点,你越是过得好,那些不如你的人,越是希望你快点死。

典型的“不患寡而患不均”。意思是,大家都一起穷,吃观音土,那没问题。可要是你有钱,而他没钱,那他绝对会仇恨你。

不然,为什么如今的“仇富”现象会这般严重呢?嫉恨之心,就在于此。

二、得知你过得好,就羡慕嫉妒恨。

既然谈到嫉恨之心,就不得不谈到一种心态,羡慕嫉妒恨。

大家都是闺蜜,你婚姻幸福,她婚姻不幸福,那她一开始会羡慕你,进而嫉妒你,最后就会对你产生恨意。

你的闺蜜会想,凭什么你能婚姻幸福,而我的婚姻不幸福呢?这不公平,我不能接受。

身为局外人的你,肯定会觉得“很可笑”,心想,我是否幸福,跟你有什么关系呢?为什么你要如此心态扭曲呢?

就跟这两个字有关,攀比。

人与人之间,只要互相认识,就会互相攀比。就跟过年的时候,亲戚之间互相攀比谁有钱,谁的房子更大一样。

人人都希望自己过得好,而不希望别人过得好。现在的人,攀比心理严重,总是把别人的不幸,当成是自己的快乐。而把别人的幸福,当成是刺眼的光芒。

三、平白无故,就认为你不是好人。

现阶段,存在一种极其扭曲的风气——你过得比我好,那你就不是好人。

这是什么逻辑?其实,很多人都不讲逻辑,永远都按照极端的情绪去为人处世。

见到过一个案例。某朋友财富自由了,就不再工作了,而是选择“世界那么大,我想去看看”,周游名山大川,日子滋润得很。

由于他每一次外出,都会发朋友圈记录。某个好友看了他的朋友圈,就斩钉截铁地认为,这人天天去旅游享受,妥妥的享乐主义,不是什么好东西,就该枪毙。

他的这些想法和言语,传回到朋友的耳中,朋友都惊了,我有钱,就到处旅游,享受 生活了,关你什么事儿呢,怎么这人如此极端,就跟恐怖分子一样呢?

后来,朋友才明白一个道理,自己过得好,而他过得不好,那他产生极端的心理,认为比他过得好的,都不是好人,就是必然的事儿。

这年头的戾气太严重了,你的工资收入,要是比别人还高,别人也得知你的工资收入,那别人对你的态度,绝对是敌视的。要警惕。

四、主动避开你,跟你保持距离。

再怎么要好的朋友,一旦产生了差距,就有可能各走各路,相互避开。

当你还身处底层的时候,你就会跟同为底层的人士交朋友。别人也觉得,大家都是底层人,没啥差距,很好打交道。

当你跨越了阶层,晋升到了中层,那你就会跟同为中层的人士交朋友。这个时候,以往的底层朋友,就会见不得你好,而跟你斩断关系,分道扬镳。

也就是说,随着你跨越了一个层次,先前那些低层次的朋友,就会跟你“缘尽”。

典型的“阶层不同,不必强融”。别人融不进你的圈子,你也融不进别人的圈子。大家已经是陌路人了。

要牢记一句话,害人之心不可有,防人之心不可无。

不要主动陷害别人,也不要缺乏防人之心。在这个年头,你不害别人,可不代表别人不害你。

2025年7月3日 星期四

不要為了根本不在你生活中的人,買你根本無法負擔的奢侈品!

最新的哀鳳、汽車都是高月支出的債務!他們不帶來收益,卻讓人陷入反覆的經濟困境!

不要當那個看起來像有錢人,卻高消費高支出、無實質專長支撐職涯的表演型中產!他們的財富一旦停止工作會快速消失,真正的有錢人卻不會!

霸凌

他跟他的夥伴一直罵其他人是狗愛吃屎被霸凌過才會這麼激動,結果最激動是他們自己,如果真的中立就不會一直死抓著霸凌者很醜一定也被批評過外表這點不放一直幫他講話,卻對受害者受到的傷害隻字不提,他們就是同情霸凌者覺得他做的事無傷大雅「只是小小的報復社會」根本不在乎別人受到的傷害才會講出那些話呀,一旦被噴就現出原型開始氣pupu瘋狂酸對方反擊,聖母裝掉了不用撿,因為還會有很多同類和搞不清楚狀況的白癡幫護航,他們講的每一句都有立場還說自己沒立場真的新護航潮流

真的當初就不應該有人幫他講話,他應該死在那時,他根本不在乎其他人受到的傷害只在乎自己被罵過外表這件事哭哭好可憐好同情她ㄛ,笑死,真的人醜心噁活該他們被修理,現在還有人保持冷靜只是因為沒人搞清楚狀況

只許州官放火,下等賤民豈可質疑你的領主

所以只要會護航同類先動手就不是霸凌,懂,速度才是關鍵👍👍所以這隻跟他的夥伴一直強調霸凌者一定也被罵過外表,罵霸凌者的都是愛吃屎的狗一定被霸凌過就是正當防衛、阻止反向霸凌的英雄

哇塞,所以以後只要護航群夠強都可以沒事安全下莊,邏輯超強

他們會一直說他們沒立場,很中立,講話卻一直挑釁其他人,暗示反對他的人都被霸凌過喜歡吃屎、罵人就跟霸凌者一樣,外貌羞辱別人就是不對,從頭到尾就一直瘋狂幫找那個潔西卡很可憐的理由,然後對受害者的傷害隻字不提,你們講的話每一句立場都超明顯,卻還說自己沒有立場,一副眾人皆醉我獨醒、人為刀俎我為魚肉,真的需要別人幫他們一個字一個字拆開來看他們才會看到自己就是站在霸凌者立場同情對方在護航欸,騙別人沒看過真正的中立?講白了就被批評過外表的有錢小孩看到同類被修理覺得心有戚戚帶入感超強滿分坐不住裝中立要出手而已